子どもの近視の進み方は、遺伝+生活環境で決まる

しかし、この半世紀あまりで、日本だけでなく、特に東アジア諸国で近視になる子どもが増えていることが指摘されています。これは、遺伝という要因以外に、何らかの近視リスクが加わっていることを意味しているでしょう。

もっとも危険視されているリスクは「近業が多いこと」。事実、先進国の子どもの勉強時間が長くなるにつれて、近視が増えているからです。

さらに、コロナ禍になってからは、リモート授業で小学生以下の子どもたちもスマホやタブレットを日常的に使うようになりました。そして、人との接触を減らすために外遊びを控え、室内で動画を見たり、電子ゲームなどで遊んだりする時間が長くなっています。

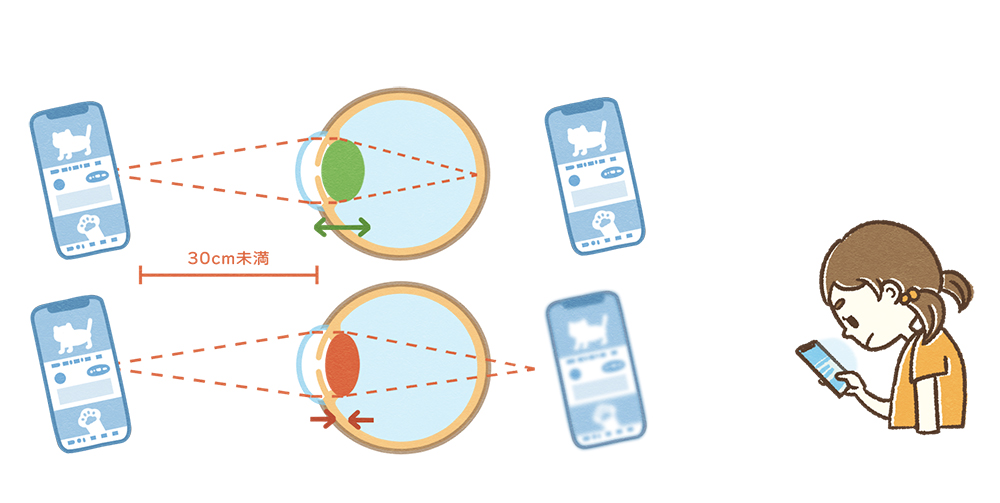

では、目を近づけた作業を長時間続けると、なぜ眼軸が伸びるのでしょうか。現代の医学で考えられている理由を、イラストを見ながら説明していきましょう。

図①のように、私たちは目のレンズにあたる水晶体でピントをあわせ、網膜で画像を受け取り、脳でその情報を認識します。遠くのものを見ているときは、水晶体はとても薄くなってリラックスしている状態です。

【図1】

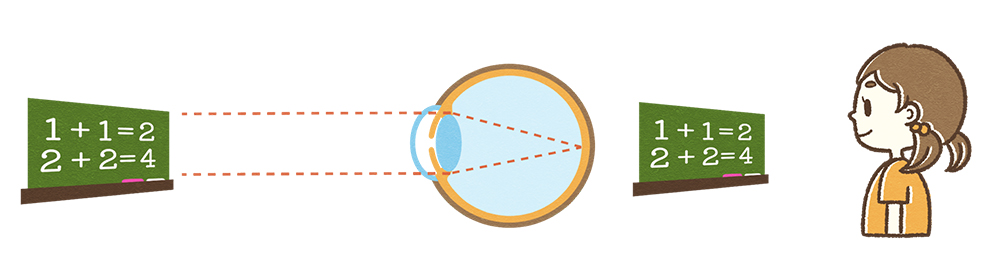

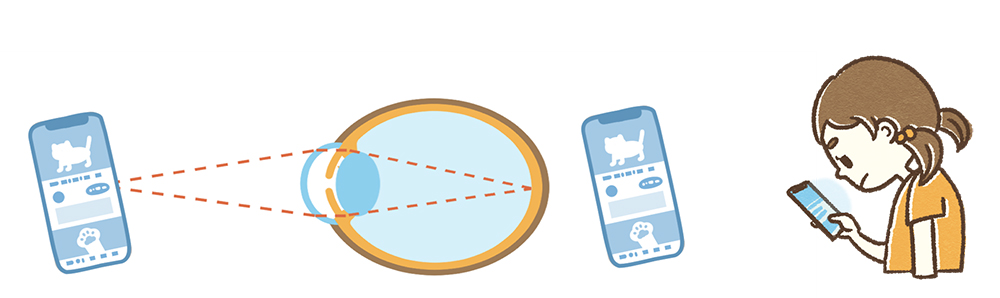

図②のように、教科書やマンガの小さな文字を見るときには、水晶体が薄いままだとピントが合わず、字や絵がぼやけてしまいます。そこで、目はがんばって水晶体を分厚くすることで、近くの文字もくっきり見えるようにするのです。

【図2】

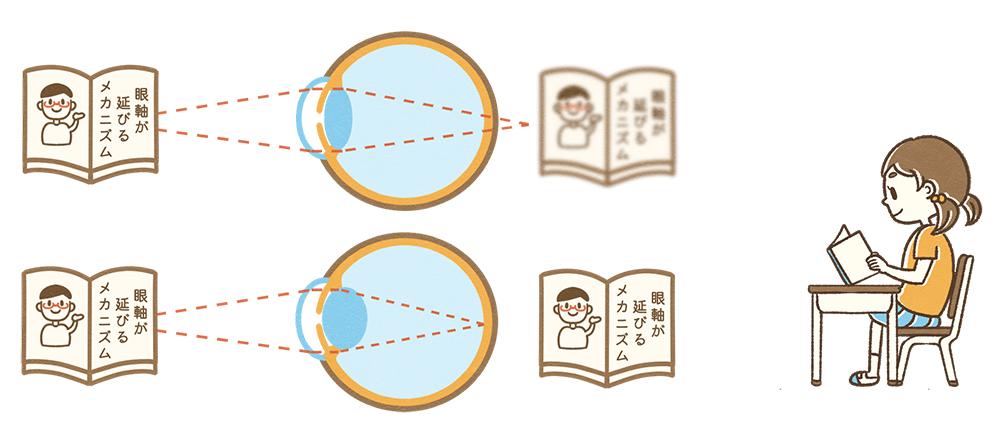

ところが、図③のように悪い姿勢で教科書やマンガを見たり、スマホの小さい画面を見続けたりすると、目はさらにがんばって水晶体を厚くするのですが、「もう無理!降参(>_<)」となって、文字や絵がときどきぼやけるようになります。

【図3】

図④「これではいけない、なんとかしなければ!」と、ぼやけ問題を解決するため、眼球そのものが奥へ伸びていき(=眼軸が伸びる)ピントがラクに合うようになります。

【図4】

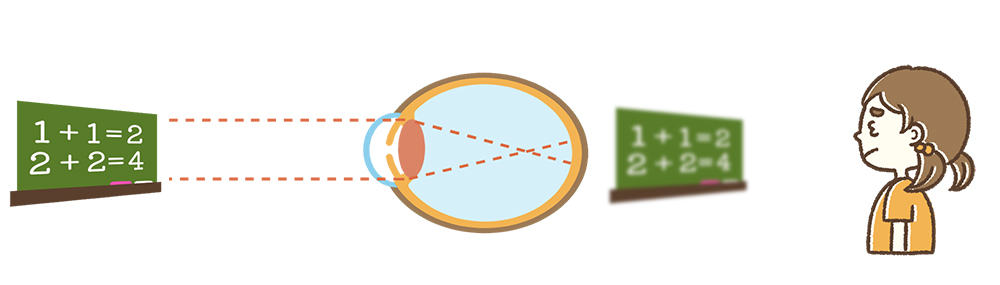

図⑤しかし、奥行きが長くなった目では、水晶体がリラックスした状態のときには遠くのものがぼやけてしまいます。これが「近視」です。近い距離での作業を長時間行っていると、このようなメカニズムが働いて、眼軸が長くなっていき、近視が進むというわけです。

【図5】

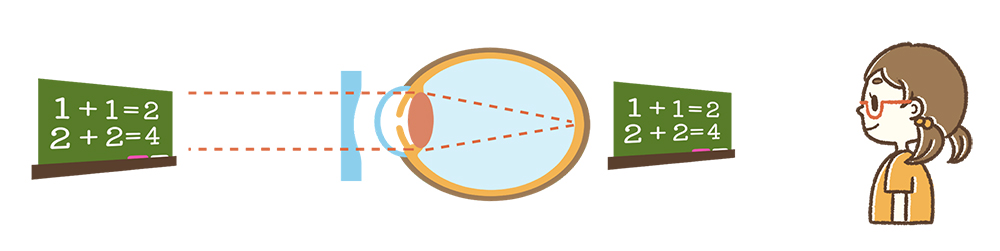

図⑥近視になってしまったら、遠くがよく見えるように、眼鏡やコンタクトレンズの助けを借りて、ピントが合うようにする必要があります。

【図6】

近い距離の作業で眼軸が伸びるメカニズムについては、医学的に完ぺきに解明されたわけではなく、まだ仮説の裏付けを進めている段階です。はじめに述べたように、子どもの近視の最大の要因は、やはり遺伝なのです。

しかし、なかには両親がともに近視であるにもかかわらず、近視が進まない子どももいます。

背の低い両親から高身長の子どもが生まれることがあるのと同じように、遺伝には隔世遺伝や突然変異もあります。子どもの近視の進み方は、遺伝と生活環境が複合的に関わり合って決まるようです。

子どもの視力の診療にくわしいCS眼科クリニックの宇井牧子先生も、日々の診療でそのことを実感するそうです。

「『うちの子、全然外に出ないでiPadばっかり見てるんですよ』という家庭のお子さんでも、それほど近視が進まないケースもあれば、定期的にまじめに検査に通ってきて『親がどちらも近視なので、なんとか我が子は目が悪くならないように、電子ゲームは禁止しています』と気をつけているお子さんに限ってどんどん近視が進む、というケースもめずらしくありません。

リモート授業もあるし、小学校の高学年以降になればネット検索もしますから、スマホやタブレットを排除する生活は無理だと思います。それでも、スマホやゲーム機を操作するときは、本や漫画などの紙の媒体を見る(読む)ときとちがって、目との距離が近くなることは確かなので、気をつけてほしいところです。本の場合は、目とのあいだに30cm程度の距離を保つことができますが、スマホの場合は画面が小さいため、15cm以下の距離で見ることに加えて、指で操作する必要があります。子どもは手が小さく指も短いので、余計に距離が近くなってしまうのです」

ようやく、コロナ生活もひと区切りして、子どもたちの生活も少しずつ元に戻りつつあります。1日2時間以上、外遊びをする子どもは、そうでない子にくらべて近視を発症する割合が低く抑えられるという研究報告もあります。あらためて勉強やゲーム、外遊びのバランスを見直して、お子さんの大切な目を守りたいものですね。

- 注目記事 →↓

- 子どもの眼を守るために知っておきたい

話題のレッドライトについて

人気記事

レッドライト療法の現場から①

眼科医に聞いてみた! レッドライト療法ってホントのところどう?

- 眼軸長が短くなるという研究結果も 2014年に中国で発見され、その近視抑制効果の高さから注目を集めてきた最新の治療法が「レッドライト療法」です。 子どもの近視ナビでも日本での研究の第一人者である大野京子先生にお話しを聞くなど、紹介してきました 関連記事はこちら→↓ 大野京子医師「近視の進行抑制治療は、大

日本でもクリニックで受けられるように

子どもの眼を守るために知っておきたい 話題のレッドライトについて

- 近年注目されている視力改善の新しいアプローチの一つであるレッドライト療法(赤色光療法)。特に近視の進行を抑える可能性があるとされており、「子どもの近視ナビ」でも、日本でレッドライト研究の第一人者といわれる東京医科歯科大学眼科学教室教授の大野京子先生に1年前に取材をさせていただき、紹介させていただきました。 関連記事:特別インタビューその①大野京子医師「近視の進行抑制治療

関連記事

低濃度アトロピンの予防的使用

近視になるのを予防できる目薬って?まだ近視になっていない段階から始めたい、予防薬とは

- 子どもの近視ができるだけ進まないように抑えるための治療「近視は遺伝するっていうし、今はよくても、この先、この子も目が悪くなるかも……」自分自身に近視がある場合、こんな心配をする親御さんも少なくないのではないでしょうか。暗いところで文字を見ない、なるべく1日1時間~2時間は外で遊んで太陽の光を浴びるなど、なるべく目が悪くならないような生活習慣を送るこ

小児のコンタクトレンズ

子どもがコンタクトレンズを入れても大丈夫?何歳から?ソフトレンズorハードレンズ?

- できればメガネはかけたくない近視や乱視などが進んで視力矯正が必要だけれど、「できればメガネはかけたくない」となると、コンタクトレンズを検討することになりますが、―――そもそも、子どもが使っていいものなの?―――何歳ぐらいからなら使えるの?―――ハードとソフトってどっちがいい?など、わからないことが多いですよね。